フロアヒンジとはいったいなに?

まず簡単にフロアヒンジについてご説明すると、店舗やマンションエントランスの重量のあるドアを吊り、開閉スピードを調整することができる装置をフロアヒンジといいます。

百閒は一見にしかず、なので写真を用いますと、ドア枠上側の突起と、

ドア吊り元の下の床下に埋まっているフロアヒンジの突起が上下からドアを吊り支えることで、重量のあるドアもゆっくり閉まったり正常に開閉できています。

ですが写真のようにフロアヒンジが錆びている状態や、オイルが漏れているとフロアヒンジは正常に働くことができずドアは勢いよく閉まるようになります。さらにいうと、錆が溜まりフロアヒンジ本体がせり上がってきたり、ボックスが錆びて腐食し、穴があきだすとフロアヒンジ本体はボックス内でズレていきます。そうするとドアが枠に当たったり、正常に閉まらなくなるわけです。

フロアヒンジを交換する

フロアヒンジが故障した場合、本体のみ交換かセメントケース(ボックス)ごと交換することになります。判断基準はボックスが錆びているかどうか、です。例えフロアヒンジ本体を入れ替えても、ボックスが錆びていればフロアヒンジ本体はボックス内で固定されず、すぐにズレてしまいます。それだけ、ドアが重たくフロアヒンジに負荷がかかっている訳です。そもそも、丁番で吊ることができないほど重たいドアをフロアヒンジで吊っている訳なので、当然といえば当然です。

故障したフロアヒンジはNEWSTARのHS−211ですが、廃盤になっている為、同メーカー後継品指定されているHS-511に斫り替えしていきます。後継品とはいえ、サイズが同じ訳ではありませんが、後継品でなければ既設ドアのフロアヒンジ受けになる部品がフロアヒンジの突起部分と合わない訳ですから、同じメーカーでなければいけません。でなければ建付けがおかしくなるのです。

既設セメントケースを斫り取り出して、セメントケースを設置してモルタルで固定します。この時点で水平にセメントケースを設置しないとドアの建付けが悪く、ドアを閉めると枠に当たってしまいます。必ず水平に、そして地面と同じ高さで平行に設置します。

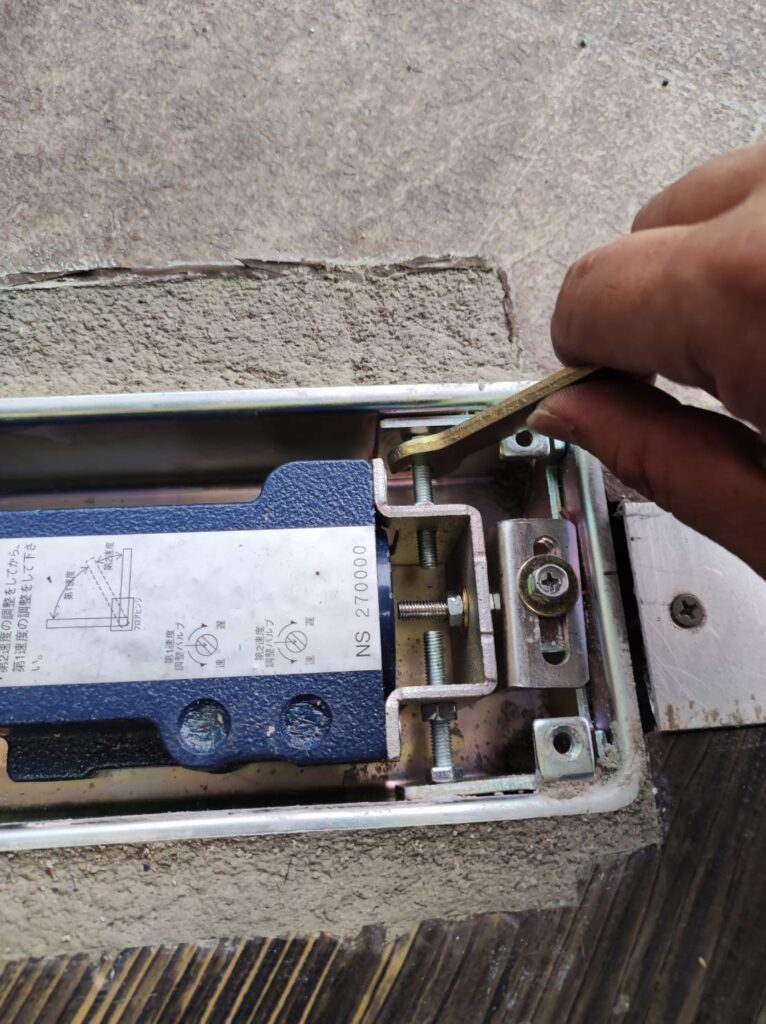

フロアヒンジ本体をボックスケースに入れて、本体がボックス内でズレないようにつっ張り固定していきます。

プレートをつけてフロアヒンジを隠していき、ドアを吊り込み開閉スピードを調整します。

NEWSTARは大鳥機工と違いシビアにドアの開閉スピードがコントロールされますから、比較的ピタリとドア中心で止まります。スピード感も一定です。

フロアヒンジのつっぱり具合でドアの止まる位置が変わるため、カギがスムーズにかかるように細かい調整を行ないフロアヒンジの交換作業が完了となります。

以上、フロアヒンジについて下関市のガラス屋が施工事例を交え解説してみました。なんとなくフロアヒンジについてご理解頂けたり、ドアの不具合があってもどこが悪いか分からなくてモヤモヤしていた、という方にとって新たな発見となりましたら幸いです。